経済産業省・資源エネルギー庁は2025年7月4日、電気の安定供給を確保するためとして、小売電気事業者にあらかじめ供給力(kWh)の確保を求める案を示しました。いったいいつまでに、どれくらいの量を確保することを求めるのか、案の内容を詳しくリポートします。

電力システム改革の検証と今後の方向性を議論

資源エネルギー庁が7月4日に開催した、第2回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループでは、電力システム改革の今後の方向性として、小売電気事業の環境整備が議題に上がりました。具体的には、小売電気事業者に対して供給能力の確保を求めるなど、規律を整備する案が提示されました。これは、電力市場を通じて、安定的な価格で需要家に供給するための環境整備の一環とされています。

実需給の3年前と1年前にkWh確保を求める案

「小売電気事業者に対して供給能力の確保を求める」という案について、より詳しく見ていきましょう。ここでいう供給力は、kWではなく、kWhを対象としています。小売電気事業者に対して、将来の量的(kWh)な供給能力の確保を求めることによって、電気の安定供給や、電気料金の変動幅の抑制を目指すとされています。

供給能力を確保する仕組みとして引き合いに出されたのが、容量市場です。容量市場では現在、発電する能力としての供給力(kW)の調達が行われています。容量市場のメインオークションでは、実需給の4年前に供給力を調達する仕組みです。

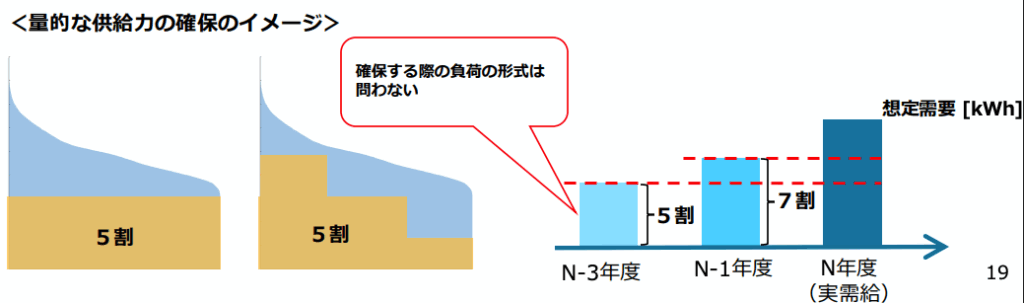

(量的な供給力の確保のイメージ。出典:資源エネルギー庁)

この考え方にならって、小売電気事業者に対して実需給年度の3年前からkWhの確保を求める案が示されました。確保する量をめぐっては、実需給の3年前には、各小売電気事業者の想定需要の5割、実需給の1年前には同7割に相当する量を求めることで検討を進めるとされました。ベース・ミドル・ピークといった形式は問わず、確保状況の確認は、既存の供給計画を活用する考えが示されました。

さらに、適切な供給力を確保できない場合には、小売電気事業の登録を取り消すという罰則を設ける考えも提案されました。

ベースロード市場・先渡市場の活性化も急務

その一方で、現在、小売電気事業者が供給力をあらかじめ確保する仕組みとしては、日本卸電力取引所(JEPX)内のベースロード市場、先渡市場が挙げられます。しかし、2024年度のベースロード市場における取引実績は、1年商品では27億kWh、2年商品ではゼロと、十分には活用されていない状態です。また、先渡市場における約定量は2018年度から今までで月平均電力需要の0.01%程度と、極めて低い状況が続いています。

小売電気事業者に中長期の供給能力の確保を求めるのであれば、こうした市場のさらなる活用も同時に求められます。そこで、今後は、商品の受け渡し時期や負荷パターンなどを反映した商品設計、シングルプライスオークションといった約定形式、取引タイミングなどの項目について再検討を進めるとされました。(参考:資源エネルギー庁 第2回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ)

エネルギーのお困りごとはございませんか?

当社は、コスト削減やカーボンニュートラル実現に向けたエネルギーソリューションの提供と、ソリューションを実践し培った知見に基づくエネルギーのアドバイザリーや実務支援を行っております。お客さま毎に異なるニーズに合わせて、環境目標達成に向けたソリューションを”具体的に”ご提案させて頂きます。再エネ電力調達、CO2削減に関するお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。